Festas e Rodeios

De volta ao Rock in Rio, Emicida defende força política de festivais: ‘Artistas não caíram de Marte’

Published

2 anos agoon

By

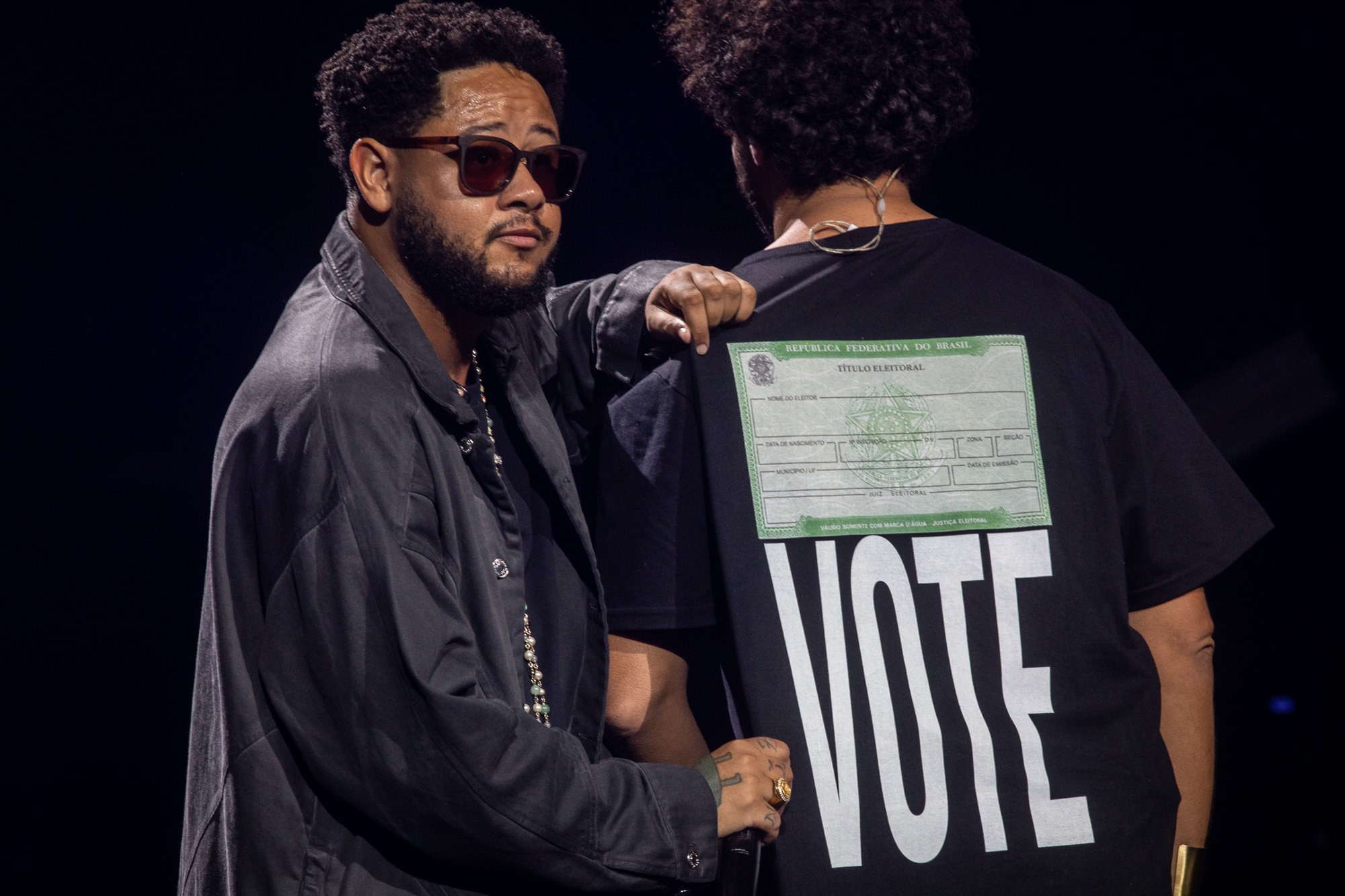

Com show carregado de discursos, rapper vai participar do festival neste domingo ao lado de convidados. Ele fala ao g1 sobre manifestações do público e ‘história’ que pretende contar no palco. Emicida mostra camiseta de Criolo com um título de eleitor e a palavra ‘vote’ durante show de encerramento do palco principal do Lollapalooza 2022

Fábio Tito/g1

Emicida nem precisaria responder se acha ou não que música e política se misturam. Seu show fala por si só.

“Eu não acho que o palco seja uma bolha ou que a vida dos artistas seja uma bolha. Os artistas não caíram de Marte, entende?”, avalia, diante de um debate que sempre se intensifica nas redes sociais quando vai se aproximando um grande festival, como o Rock in Rio.

Ele participará do festival neste domingo (4), ao lado de Drik Barbosa, Rael e Priscilla Alcantara. Sua apresentação, como sempre acontece, deve ser carregada de discursos, num momento em que o país se inflama politicamente, às vésperas da eleição presidencial.

O rapper foi um dos primeiros nomes de seu gênero a conquistar um lugar em eventos como esse. Hoje, após “quatro décadas ouvindo que o rap era uma moda”, vê o ritmo no topo das programações. Isso não quer dizer que, para ele, os festivais sejam equilibrados.

Em entrevista ao g1, o cantor reflete sobre a falta de espaço a ritmos consagrados, como o samba. Também fala de acúmulo de trabalho, de sua relação com a fé — sempre presente em seus shows — e da “história” que pretende contar na apresentação do Rock in Rio.

AO VIVO: Acompanhe os shows do festival em tempo real

g1 – No Lollapalooza 2022, você fez um show nada óbvio, que deixou de fora alguns de seus principais hits. Como é o processo para escolher as músicas que vão entrar num show de festival como o Lolla e o Rock in Rio?

Emicida – O que eu faço é pensar, antes de qualquer outra coisa, numa história: que história eu gostaria de contar naquela ocasião. No Lollapalooza, a gente estava com a expectativa de ver o Foo Fighters, numa pegada mais rock. Tem a coisa de querer, a cada festival, fazer uma experiência artística diferente porque isso acaba mostrando que a gente consegue se adequar a qualquer universo, que a gente consegue conversar com todo mundo. Eu acho que os festivais também servem para isso.

O Lollapalooza me deu vontade de fazer aquele show mais pesado, subir tocando guitarra. Agora, com o Rock in Rio, a gente está com esse mesmo espírito. O Rock in Rio é uma experiência avassaladora. É um mar de gente e no palco Sunset, em especial, o Zé Ricardo [curador do espaço] conseguiu criar uma comunidade de pessoas que estão muito abertas a experiências musicais das mais diferentes possíveis.

Emicida durante show no segundo dia do Lollapalooza 2022

Marcelo Brandt/g1

g1 – Por causa do valor dos ingressos, só um nicho elitizado de pessoas tem acesso a esses eventos, especialmente no Brasil de hoje, com a crise econômica. Isso influencia na concepção do seu show?

Emicida – É muito difícil você estereotipar quem paga para ir no seu show, seja em que contexto for. Depois de duas décadas tocando, os espetáculos passeiam por universos muito diferentes, onde as pessoas podem não ter a mesma origem de vida que a minha, podem não ter as mesmas características que as minhas, mas elas estão lá, emocionadas e apaixonadas pela minha música. Eu acho muito genuíno porque não foram poucas as vezes em que eu me identifiquei com músicas que chegaram para mim e que não eram, necessariamente, uma reprodução do meu modo de vida.

Eu acho que, se em alguma instância a gente consegue transcender tudo isso e se conectar enquanto ser humano, é a parada mais bonita que a gente pode fazer. Eu valorizo isso demais.

Em geral, as pessoas gostam de bater nessa tecla, por causa do preço dos ingressos, eu concordo com isso. Acho que a gente deveria criar mecanismos para que isso fosse mais acessível e acho que isso é urgente. Ao longo da nossa trajetória, a gente foi muito presente em todas essas lutas e continua sendo porque o objetivo final é que a música chegue no maior número de pessoas, que as pessoas que nos acompanharam durante toda a nossa trajetória não sejam privadas de nenhum tipo de experiência.

Eu acredito que a ponte que a música faz — principalmente a minha música, principalmente hoje — não me permite estereotipar as pessoas que escutam ela. Eu também não gostaria que as pessoas me estereotipassem.

g1 – Roberta Medina, que é vice-presidente do Rock in Rio, tem falado em entrevistas que não se faz política em cima do palco de festivais como esse. O que você acha disso?

Emicida –

“As pessoas se conectam com a nossa arte pelo que a gente significa, pelo que a gente cria artisticamente, mas também pelo que a gente sonha para nós e para o mundo.”

Nesse sentido, eu acho que não tem nenhum campo da nossa produção artística que não toque, de alguma maneira, numa questão política. Eu não acho que o palco seja uma bolha ou que a vida dos artistas seja uma bolha. Os artistas não caíram de Marte, entende? O não posicionamento político, por si só, já é um posicionamento político. Eu não posso viajar para a Palestina, fazer uma selfie da minha cara e dizer que não me conecto com questões políticas. O meu silêncio também se transforma num manifesto.

Eu, particularmente, não concordo [com a opinião de Medina]. Graças a Deus, as pessoas sabem o que eu significo, sabem no que eu acredito, pelo que eu luto. Entendo que o festival também sofre pressões de outros universos e acho que eles tentam se posicionar de uma maneira mais neutra, o que também acredito ser legítimo, mas não é uma expectativa que se deva ter com relação aos artistas. E eu nem estou falando só dos artistas que concordam comigo. Arte é arte e nosso posicionamento precisa ser livre.

g1 – Esse Rock in Rio, pela proximidade com a eleição, será diferente de alguma forma?

Emicida – No Lollapalooza, no começo do ano, a energia já estava daquela maneira [a edição de 2022 do festival foi marcada por manifestações políticas]. É impossível você juntar 100 mil pessoas e querer que aquelas 100 mil pessoas não exerçam seus direitos cívicos. Isso é um direito do cidadão mesmo. E é um desejo também, um sonho.

O Brasil tem um sonho de produzir dignidade, se perde em mil caminhos para alcançar esse sonho, mas continua caminhando. E, se tem uma coisa que tem ficado cada vez mais sublinhada, é que [o presidente] Bolsonaro é o oposto de tudo de digno que a gente pode sonhar nesse lugar.

g1 – Já é possível fazer um balanço dos danos que foram gerados pra cultura no período de pandemia?

Emicida – Eu acho que ainda não. A euforia do momento que estamos vivendo não permite que a gente faça essa análise pragmática de como se encontra o mundo cultural. Mundo cultural, que foi muito atacado inclusive pelo que ele significa, pela capacidade dele de fazer as pessoas imaginarem como o mundo pode ser diferente.

A gente ainda não fez uma leitura do panorama de terra arrasada em que a gente se encontra. Quantas casas fecharam? No Brasil e no mundo, foram fechadas instituições que estavam abertas há 50, 100, 300 anos. Esse tipo de coisa é uma grande perda e muda o caráter cultural de algumas regiões.

A gente vai ter agora uma temporada de vários eventos. Depois, vamos pular para o verão e emendar no carnaval. Talvez, depois do carnaval do ano que vem, a gente possa ter uma leitura mais precisa disso.

g1 – Você foi um dos primeiros nomes do rap a ser incluído na programação de grandes festivais e hoje vê o gênero ganhar cada vez mais espaço nesses eventos. Além da qualidade dos artistas, ao que atribui esse movimento?

Emicida – A um grande esforço coletivo.

“Foram quatro décadas, quatro gerações ouvindo, de uma maneira pejorativa, que o rap era uma moda. Mas não existe nenhuma moda que dure quatro décadas.”

É uma grande conquista ter feito parte dessa construção. Eu só acho que as gerações que vêm depois da nossa precisam se concentrar na magia dessa construção coletiva. Isso propiciou que tantos artistas do rap estejam nesses palcos, circulando pelo Brasil e pelo mundo. É importante que as próximas gerações se concentrem em dar continuidade a isso. Se eu posso ser meio tiozinho agora e dar uma orelhada, minha orelhada é essa: mantenham a chama acesa, jovens.

Veja a programação completa do Rock in Rio

Como e onde assistir aos shows ao vivo?

g1 – Você acha que hoje dá para dizer que os festivais são equilibrados em termos de gêneros musicais?

Emicida – Acho que não. A gente acabou de tocar em Belo Horizonte, no festival Sarará, e lá teve uma coisa que me emocionou muito. Quem tocou antes da gente foi o Zeca Pagodinho. Eu até me emocionei, invadi o palco para ver o show do Zeca. A gente se divertiu para caramba.

Mas olha que coisa louca: em todos esses anos participando de tantos festivais no Brasil, foi a primeira vez que eu vi um artista como Zeca no mesmo line-up que a gente.

“Não ter o samba no line-up dos grandes festivais é algo que me frustra bastante. Não ter o samba nas listas de melhores discos do ano — isso acontece com muita frequência — me frustra muito.”

Essa é uma das conquistas que a gente ainda está a produzir, a alcançar. Eu fico muito feliz de ser parte dessa conquista. Quando a gente declara nossas influências, como o samba é presente na nossa construção, como ele é uma forma de viver, como ele tá sólido dentro da nossa música, a gente abre espaço para que esse tipo de encontro aconteça ao vivo. E para que as pessoas passem a pensar cada vez menos no gênero, No final das contas, o que todos nós somos é isso: operários da música.

Emicida no João Rock 2022 em Ribeirão Preto, SP

Érico Andrade/g1

g1 – O pastor Henrique Vieira participou do seu show no Lollapalooza e, no Rock in Rio, você vai cantar com a Priscilla Alcântara. São dois nomes com uma forte ligação com a religião cristã. Você também fala bastante de fé nas suas músicas, que papel esse tema tem na sua produção?

Emicida – Eu nasci numa realidade muito pobre, muito triste. Quando você nasce numa realidade como essa, a única coisa que você tem é o acreditar. Eu não estou falando de fé enquanto uma coisa institucionalizada, traduzida pelas instituições religiosas. Eu estou falando da necessidade do ser humano de acreditar em algo, e nisso até os ateus se encontram.

A gente precisa acreditar em algo, terreno ou espiritual, mas o ser humano precisa acreditar em algo, nem que seja uma utopia. A função da fé, no final das contas, é essa: fazer com que a gente siga caminhando para frente. Por isso, eu gosto de colocar essa parada na música, e acho que bacana que as pessoas coloquem fone de ouvido e sintam que, na música que eu faço, elas encontram um motivo para continuar.

g1 – Você é um artista multitarefas: está na música, mas também na TV, em games, na moda… Acha que hoje existe uma pressão para que músicos sejam sempre mais que músicos? É tranquilo lidar com esse acúmulo de trabalho?

Emicida – Tranquilo, tranquilo…. não.

“Se eu pudesse simplesmente sentar e estudar meu piano, eu adoraria. Mas eu entendo que essa não é a forma com que o mercado se comporta.”

Isso não é uma invenção do nosso tempo, só tem se tornado mais visível, Se a gente voltar um pouquinho, vemos, por exemplo, a Elis Regina e o Jair Rodrigues sendo apresentadores de um programa de TV.

Quantos artistas já não eram uma espécie de canivete suíço? O James Brown acompanhou o borderô [planejamento financeiro] dos shows até o último dia da vida. O artista sempre foi e sempre vai ser uma figura multitarefas porque, como eu disse antes, a gente não caiu de Marte. A gente está onde está por causa da quantidade de coisas com as quais se conecta.

A música acaba sendo como um filho. Você não pega seu filho, solta na rua e fala para ele voltar com 18 anos. Você vai cuidando dele e de todos os aspectos que o cercam. Isso vai nos direcionando para poder expor outros lugares onde a gente também é criativo, também tem interesse. E, como hoje a nossa vida inteira está mais exposta por causa das redes sociais, as pessoas têm oportunidade de ver a gente jogando videogame, praticando esporte e andando de cavalo, se você for o João Vicente [de Castro, ator e amigo de Emicida].

You may like

Festas e Rodeios

Músicas premonitórias? Três casos incríveis de compositoras que ‘previram o futuro’

Published

26 minutos agoon

2 de outubro de 2024By

Veja casos de cantoras que dizem ter escrito versos que anteciparam acontecimentos e sentimentos. Não há evidências científicas sobre previsões durante processos criativos. Paula Marchesini: em 2004, nos tempos da banda Brava; e em 2020, na carreira solo

Divulgação/Adriana Lins e Acervo Pessoal

É comum ouvir artistas dizendo que sentiram algo diferente quando estavam compondo uma música. Mas há casos ainda mais específicos: os de compositoras que afirmam ter escrito versos que, segundo elas, anteciparam sentimentos e acontecimentos do futuro.

Neste texto, o g1 compila e contextualiza esses relatos de três cantoras. Mais abaixo, veja ainda que dizem especialistas sobre esse tema. Não há evidências científicas sobre a possibilidade de prever o futuro por meio da composição de músicas.

Cantora e… doutora em filosofia

Paula Marchesini era vocalista e compositora do Brava, sexteto carioca de pop rock que durou entre 2000 e 2006, quando ela decidiu ir para a área acadêmica. Ela cantou versos sobre sofrimento e inadequação em músicas como “Todo mundo quer cuidar de mim”, trilha da novela “Malhação”.

Paula fez doutorado em Filosofia na Johns Hopkins, em Baltimore, nos Estadus Unidos. Também estudou e deu aulas em Harvard. “Eu comecei a ficar fascinada com o processo criativo de escrever”, ela explicou ao g1. “É muito misterioso, é uma coisa que bate uma inspiração que não se sabe de onde vem e as palavras vão se escrevendo sozinhas. Parece que você está recebendo uma mensagem pronta de algum lugar divino. Uma coisa muito mágica.”

Ela diz que qualquer pessoa que já tentou se arriscar em um processo criativo pode entender do que ela está falando. “Tem vezes que escrevo músicas que não lembro de ter escrito. Depois ouvindo eu falo: como foi que eu escrevi isso? E isso tudo começou a me intrigar e eu comecei a me interessar por estudar esse processo filosoficamente.”

Paula na gravação do primeiro álbum do Brava, lançado em 2004

Divulgação

Paula foi em busca de outras “perspectivas sobre esse assunto filosófico”. “A minha pesquisa é bem centrada nesse processo criativo. Que que é? De onde vem? Quais as habilidades que envolve e os tipos de resultado que saem de processos criativos? Eu escrevi minha tese de doutorado em parte sobre a Clarice Lispector, porque ela escreve muito sobre isso.”

O livro “A Descoberta do Mundo” compila crônicas de Clarice Lispector (1920-1977) publicadas no final dos anos 60 e começo dos anos 70 no “Jornal do Brasil”. Em uma delas, a autora passa por esse tema: “Suponho que este tipo de sensibilidade, uma que não só se comove como por assim dizer pensa sem ser com a cabeça, suponho que seja um dom. E, como um dom, pode ser abafado pela falta de uso ou aperfeiçoar-se com o uso.”

Paula hoje se divide entre carreira solo e carreira acadêmica. Ela usa a própria experiência para entender seu trabalho como pesquisadora. “Eu penso: ‘Nossa, quando eu tinha 16 anos eu escrevi umas coisas que… como é que eu sabia dessas coisas?’ A minha sensação pessoal é de ter aprendido isso muito mais tarde. Então, rola uma certa sensação de profecia em certas letras. Na minha cabeça, eu passei por essas coisas muito mais tarde. E eu já escrevia sobre isso com 16 anos. É uma sensação estranha.”

KT Tunstall na fase do álbum ‘Kin’, de 2016

Divulgação/Sony Music

A sensação de Paula é parecida com a descrita por outra cantora, a escocesa KT Tunstall. Kate Victoria Tunstall tem 49 anos e hits pop rock como “Suddenly I See”. A música foi trilha da novela “Belíssima” e do filme “O diabo veste Prada”. Nos últimos anos, ela lançou uma trilogia de discos conceituais: o primeiro versava sobre alma; o segundo era sobre o corpo; e o terceiro tinha a mente como tema. KT não quer escrever canções só sobre amor e casais.

A morte, por exemplo, foi a inspiração para “Carried”. “Você não vai morrer onde quer ser enterrado. Alguém tem que te levar até lá e é a última jornada que você vai fazer. Quem vai te levar? Escrevi essa música sobre o peso que outra pessoa precisa carregar por você. Dois meses depois, eu estava literalmente carregando as cinzas do meu pai numa mochila, em um trem”, ela descreveu ao g1, rindo de nervosa. “Que p… é essa? Ele não estava doente nem nada.”

Ela conta que as músicas compostas por ela costumam mudar de sentido com o passar do tempo. “Às vezes, é uma experiência estranha demais… Você escreve sobre um sentimento e cinco anos depois você nota que, na verdade, o sentido era outro.”

Ela cita como exemplo “Lost”, de seu terceiro disco. “Eu pensava que o refrão era sobre amizades ruins, mas depois notei que eu estava escrevendo sobre o colapso do meu casamento.” Ela foi casada com Luke Bullen, ex-baterista de sua banda, entre 2008 e 2013. “Eu ainda estava com meu ex. A música era sobre esse relacionamento, mas não percebi. As músicas têm o hábito de fazer isso: você escreve sobre algo que acha que é uma pequena história e uns anos depois percebe que estava escrevendo sobre algo muito maior”.

Para KT, foi “como se a alma tivesse se impondo ao cérebro”. “O subconsciente tem esse poder, né? É como se tivesse me mostrado o futuro.”

Quando eu hitei: Vanessa Carlton vai muito além de ‘A Thousand Miles’

Vanessa Carlton também diz que, de certa forma, “viu o futuro” com a ajuda de suas músicas. A cantora americana de 44 anos é a dona de “A Thousand Miles”, sucesso de 2002. Desde 2011, quando saiu o álbum “Rabbits on the Run”, ela passou a ser menos uma estrelinha pop e mais uma cantora e compositora de indie folk viajado. O som romântico ao piano deu lugar a músicas psicodélicas.

“Love is an art” saiu logo antes da quarentena por conta da covid-19. Mas ele apresenta temáticas que têm tudo a ver com a pandemia: fala sobre se conectar com os outros e consigo mesmo. Para ela, foi como uma “premonição”.

“É estranho. Não sei se é algum outro tipo de consciência que temos quando estamos no modo de nos expressarmos. Às vezes, é como se estivéssemos usando uma parte diferente do cérebro onde você não está sendo lógico, você está apenas captando energias e outras coisas.”

Não foi a primeira vez que isso aconteceu com ela. Em “I Don’t Want To Be A Bride”, de 2011, havia cantado: “Não preciso de nenhum anel dourado / Não seria suficiente para o amor que isso traz / De Londres ao Tennessee”. “Eu acabei morando e não tinha planos de morar no Tennessee. Conheci meu marido alguns anos depois, ele estava morando em Nashville, então acabei me mudando para o Tennessee.”

“Existem várias coisas assim. E eu acho que todos nós podemos estar em sintonia com o que realmente sentimos, se desacelerarmos e conectarmos a nós mesmos, mas isso é muito difícil de fazer, porque nossos cérebros estão indo tão rápido, sabe?”

Vanessa Carlton em 2020, em foto do álbum ‘Love is an art’

Divulgação/Alysse Gafkjen

O que dizem os especialistas?

Segundo o neurocirurgião Murilo Marinho, a amígdala cerebral é fundamental durante o processo criativo. “Esse sistema límbico é responsável pelas emoções e muito relacionado às composições musicais”, ele explica. Essa região do cérebro se relaciona à criação de “histórias relacionadas a experiências vividas, de alegria, tristeza ou até mesmo sonhos que nunca foram vividos”.

Marinho acrescenta que escrever uma letra, no entanto, é fruto da cooperação entre várias áreas do cérebro. “A região pré-frontal é de extrema importância para realização de funções executivas relacionadas às ideias e aos pensamentos originais.”

Uma pesquisa publicada na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) e noticiada pela BBC identificou que o pensamento criativo ocorre no interior de três redes neurais:

a rede de modo padrão, usada quando o cérebro está gerando ideias e simplesmente imaginando;

a rede de controle executivo, ativada para a tomada de decisões e avaliações de ideias;

e a rede de saliência, usada para discernir quais ideias são relevantes e para facilitar a transição das ideias entre os modos padrão e executivo.

De acordo com o estudo liderado por Roger Beaty, especialista em neurociência cognitiva pela Universidade Harvard, “o cérebro criativo está conectado de uma maneira diferente, e as pessoas criativas são mais capazes de ativar sistemas cerebrais que tipicamente não funcionam juntos”.

Essas conclusões foram obtidas por meio de ressonâncias magnéticas em um grupo de 163 pessoas. Elas foram avaliadas durante atividades criativas e artísticas. “Em geral, pessoas com conexões mais fortes tiveram ideias melhores”, ele explicou.

Festas e Rodeios

‘Coringa: Delírio a dois’ desperdiça Lady Gaga em musical chato mais ousado que o 1º filme; g1 já viu

Published

27 minutos agoon

2 de outubro de 2024By

Continuação do sucesso inexplicável de 2019 poderia ser muito bom, mas se contenta em ser apenas ‘menos ruim’. Filme estreia nesta quinta-feira (3) nos cinemas brasileiros. Apesar de suas muitas, muitas falhas, “Coringa: Delírio a dois” ao menos é mais ousado que seu já ruim antecessor, o sucesso inexplicável de 2019.

A continuação que estreia nesta quinta-feira (3) nos cinemas brasileiros é uma mistura esquizofrênica de gêneros que nunca se conectam totalmente:

um musical bem executado, mas arrastado, que não sabe e aproveitar do talento e do carisma de Lady Gaga, suposta coprotagonista da história;

um filme de prisão/manicômio com bons momentos e ainda mais clichês;

e um filme de tribunal, previsível e sem qualquer sentido.

Uma aposta mais sincera e focada no primeiro deles poderia elevar “Delírio a dois” a algo muito melhor do que o sofrido “Coringa”. Há vislumbres claros de uma vontade contida – e nunca realizada – de transcender.

Assista ao trailer de “Coringa: Delírio a Dois”

A continuação, no entanto, não tem coragem de abraçar de vez o inesperado e toda vez que se aproxima demais do limite volta meio de supetão para a segurança do previsível.

Uma pena. Ao final de quase duas horas e vinte minutos de duração, a obra dirigida por Todd Phillips (que novamente divide o roteiro com Scott Silver) se contenta em ser apenas não tão ruim quanto a primeira – mas ainda ruim.

Ah, tadinho

“Delírio a dois” é uma continuação direta – e totalmente desnecessária – do filme anterior. Na trama, o comediante fracassado que ficou conhecido como o palhaço assassino Coringa (Joaquin Phoenix) aguarda por seu dia no tribunal.

Preso em um manicômio para criminosos, ele conhece uma fã apaixonada (mais próxima à origem da palavra, “fanática”), que introduz um pouco de alegria, esperança e música em sua vida tão sofrida.

Tais momentos são, de fato, o melhor que o filme tem a oferecer. Infelizmente, o roteiro reserva 99% (aproximadamente) da cantoria a cenas de sonhos ou fantasia. Por mais bem realizadas sejam, elas nunca avançam a história em si, relegadas a intervalos de luxo até a hora de voltar à trama em si.

Sem clássicos para “homenagear”, como seu antecessor cometeu com “Taxi Driver” (1976) e “O rei da comédia” (1982), a sequência é genuinamente mais ousada e perigosamente criativa. Só lhe falta coragem.

Joaquin Phoenix em cena de ‘Coringa: Delírio a dois’

Scott Garfield/Warner Bros. Pictures

Já o enredo principal reflete o tom do primeiro e sofre do grave distúrbio de se levar a sério demais, com algo de incolor e insosso do começo ao fim. Ok, o protagonista é um comediante fracassado e perturbado, mas o roteiro não precisa seguir o exemplo de forma tão radical.

Não chega a ser tão sofrido, dolorido, desgraçado, angustiado e atormentado, com uma trilha sonora de um único violino amargo para pontuar tamanho sofrimento, mas, sem a música, “Delírio a dois” é no máximo anêmico.

Uma evolução, é verdade, mas ainda muito aquém do que o Príncipe Palhaço do Crime (como o vilão do Batman é carinhosamente chamado) dos quadrinhos merece.

Delírio a 1,5

Um dos maiores atores de sua geração, Phoenix entrega outra atuação muito acima da qualidade do roteiro ao qual fica preso. A primeira lhe rendeu o (exagerado) Oscar em 2020 – a segunda, em um filme com recursos já manjados, talvez não tenha a mesma sorte.

A seu lado, é Gaga quem oferece o verdadeiro sopro de ar fresco. Mesmo ao assumir o papel tão marcante da Arlequina (já celebrado nas mãos de Margot Robbie), a cantora apresenta uma versão própria e ao mesmo familiar.

Joaquin Phoenix e Lady Gaga em cena de ‘Coringa: Delírio a dois’

Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures

Até por isso, é desesperador perceber que a personagem nunca deixa de ser apenas uma força motivadora para o protagonista. Relegada ao ponto de vista do palhaço, ela não consegue superar a unidimensionalidade de uma fã apaixonada por um ideal furado.

O título promete a dois, mas o delírio do novo “Coringa” sofre para chegar a um e meio no máximo.

O mais triste é que, o tempo todo, o filme flerta com o sucesso. Quando o musical periga ficar maluco demais, descontrolado demais, colorido demais, uma mão invisível (chamada Todd Phillips) puxa as rédeas e devolve o espectador aos corredores frios do manicômio ou à trama chata e sem sentido do julgamento.

É tanto coito interrompido que, depois de um tempo, novas cantorias causam uma reação que mistura trauma com tédio. Assim como o próprio protagonista, o público só quer o doce alívio do fim – que até vem, mas só depois de mais umas 3 ou 4 canções.

Cartela resenha crítica g1

g1

Festas e Rodeios

Caso Sean Diddy tem tudo para provocar ‘MeToo da música’, diz pianista Nomi Abadi

Published

28 minutos agoon

2 de outubro de 2024By

Em entrevista ao g1, artista comenta acusações contra rapper e fala da Female Composer Safety League, uma rede de suporte voltada a compositoras vítimas de abuso sexual e assédio. sean-diddy-agressão

Imagem de vídeo divulgado pela CNN, que mostra o rapper Sean ‘Diddy’ Combs agredindo a ex-namorada Cassie Ventura. Ao lado, foto do rapper em pedido de desculpas — Foto: Reprodução/CNN e Redes Sociais

“Todos nós já sabíamos. Por muito tempo, ouvimos histórias sobre essas festas”, afirma a pianista Nomi Abadi, em entrevista ao g1 por videochamada. Ela se refere aos luxuosos eventos promovidos pelo rapper Sean “Diddy” Combs — também conhecido como Puff Daddy e P. Diddy —, preso em 16 de setembro sob a suspeita de tráfico sexual e agressão. “Eu conheci uma vítima de P. Diddy. Minha amiga esteve em uma dessas festas… Ninguém a escutou. Ninguém se importou com ela.”

Chamados de “white parties” e “freak-off”, os eventos organizados pelo músico aconteciam desde os anos 2000. Eram privados — sua lista de convidados reunia atores, músicos, empresários e políticos. Jay-Z, Will Smith, Diana Ross, Leonardo DiCaprio, Owen Wilson, Vera Wang, Bruce Willis e Justin Bieber são algumas das celebridades que compareceram aos encontros. Agora, essas festas são o gancho para boa parte das denúncias que Diddy enfrenta.

Caso Diddy: entenda o que é fato sobre o caso

O músico é acusado de abusar sexualmente de mulheres e de drogá-las durante os eventos. Há relatos de que ele, inclusive, teria coagido algumas a usar fluidos intravenosos para recuperação física após submetê-las a longas e violentas performances eróticas. Ele, que ainda não foi julgado, nega todas as acusações que motivaram sua prisão.

“Finalmente, algo está sendo feito”, diz Nomi, pianista indicada ao Grammy (2019) por “Sekou Andrews & The String Theory” e fundadora da Female Composer Safety League (ou Liga de Segurança das Compositoras, em português), uma rede de suporte a compositoras vítimas de abuso sexual e assédio.

“O que rolava nessas festas são coisas muitos ruins. E mesmo envolvendo tantas pessoas, continuava acontecendo.”

A pianista Nomi Abadi

Divulgação

É mais ou menos o que também afirmou a cantora Cassie, ex-namorada de Diddy, em 2023, quando ela abriu um processo contra ele, alegando ter sido estuprada e violentada por mais de uma década. Na ação, que já foi encerrada (sem os detalhes divulgados), a artista afirmou que os supostos crimes do rapper eram testemunhados por muita gente “tremendamente leal” que nunca fazia nada para impedi-lo.

“Teve que chegar num nível ‘Harvey Weinstein’ para que as pessoas pensassem: ‘Ah, talvez isso não seja tão legal'”, diz Nomi, em referência ao magnata de Hollywood condenado a 25 anos de prisão por uma série de crimes sexuais. O caso foi impulsionado pela hashtag #MeToo, que surgiu em 2017 com uma onda de relatos online sobre estupro e assédio. Movimento que chacoalhou a indústria cinematográfica, ao pôr na mira da Justiça nomes como Kevin Spacey, Bill Cosby e Jeffrey Tambor.

Harvey Weinstein no tribunal no dia 4 de outubro

Etienne Laurent/via Reuters/Arquivo

Agora, as acusações contra Sean Diddy têm tudo para desencadear um novo MeToo. Mas, dessa vez, na indústria musical. É o que afirma Nomi, que também é uma das articuladoras do “Sound Off: Make the Music Industry Safe”, campanha que documenta abusos sexuais no setor da música e exige uma série de mudanças na condução dos casos.

“Se isso não acontecer um ‘MeToo da música’ a partir do caso Diddy, eu não sei o que mais pode fazer isso”, afirma a americana. “Espero que o caso traga atenção para os outros. E que isso tudo nem comece, nem termine em Diddy, porque há má muito a ser ganho no campo das conversas. Espero que, finalmente, haja o MeToo que a indústria musical tanto merece, ou melhor, o MeToo que as sobreviventes dessa indústria merecem.”

Sean ‘Diddy’ Combs.

Mark Von Holden/Invision/AP

Várias histórias, diferentes circunstâncias

Sean Diddy não é o primeiro músico a ser acusado de crimes sexuais. A lista é extensa. Dá para citar exemplos como Axl Rose, Chris Brown, Nick Carter e Ross William Wild. Nenhum desses casos, porém, teve a mesma repercussão que a do rapper. O que chegou mais próximo disso foi R. Kelly, cantor condenado a 31 anos de prisão por chefiar durante décadas uma rede de exploração sexual de mulheres e adolescentes.

Para além da repercussão explosiva, o possível envolvimento de Sean Diddy com outros poderosos da indústria durante a execução dos supostos crimes aumenta a chance de novas investigações e condenações no setor, o que é visto por Nomi como um forte potencial para o ressurgimento do MeToo.

Dono do selo Bad Boy Records, o rapper é um influente executivo do mercado fonográfico americano. Apadrinhou artistas como Usher, Mary J. Blige e Notorious BIG, e já foi descrito pela revista “Time” como o “homem mais onipresente do hip-hop”.

“Uma coisa que me surpreendeu quando comecei a frequentar esse meio [de dar suporte a vítimas da indústria] é que cada sobrevivente tem sua própria versão da mesma história. As circunstâncias são diferentes. O que aconteceu com cada pessoa é único. Mas todas elas querem ser validadas, compreendidas e terem seus empregos mantidos”, afirma Nomi. “São os mesmos medos e os mesmos desejos.”

Anos atrás, a cantora moveu processos contra Danny Elfman, compositor de trilhas de blockbusters como “Batman” e “Beetlejuice”. Nas ações, ela alegou ter sido vítima de crimes sexuais. Ele nega. Os dois entraram em um acordo com termos não divulgados.

Músicas premonitórias? Três casos incríveis de compositoras que ‘previram o futuro’

‘Coringa: Delírio a dois’ desperdiça Lady Gaga em musical chato mais ousado que o 1º filme; g1 já viu

Caso Sean Diddy tem tudo para provocar ‘MeToo da música’, diz pianista Nomi Abadi

Trending

-

Festas e Rodeios2 anos ago

Festas e Rodeios2 anos agoAriana Grande e The Weeknd fazem nova parceria e lançam remix de ‘Die For You’

-

Festas e Rodeios7 meses ago

Festas e Rodeios7 meses agoBikini Kill faz 1º show no Brasil; FOTOS

-

Tempo do Êpa7 anos ago

Tempo do Êpa7 anos agoThese ’90s fashion trends are making a comeback in 2017

-

Tempo do Êpa7 anos ago

Tempo do Êpa7 anos agoAccording to Dior Couture, this taboo fashion accessory is back

-

Festas e Rodeios1 ano ago

Festas e Rodeios1 ano agoQuem é Padre Guilherme, DJ e pároco português que viralizou ao se apresentar na Jornada Mundial da Juventude 2023

-

Festas e Rodeios3 anos ago

Festas e Rodeios3 anos agoRound 6: seis coisas que a série da Netflix nos ensina sobre a realidade da Coreia do Sul

-

Business7 anos ago

Business7 anos agoUber and Lyft are finally available in all of New York State

-

Festas e Rodeios3 anos ago

Festas e Rodeios3 anos agoChris Noth, ator de ‘Sex and the City’, nega acusações de abuso sexual